Le motif des mascarons, l'exemple des mascarons de Bordeaux

|

par

Catherine AUGUSTE,

Ancienne Elève des Beaux-Arts de Paris

designe et décore des cabinets de curiosités

La plupart des photos sont de Marie-Hélène Cingal

voir son

album dédié à Bordeaux sur flickr.com |

© Marie-Hélène Cingal

mascaron à visage d’homme, place Gambetta, Bordeaux, XVIIIe siècle |

Définition et origine

|

|

Mascaron trouve son origine dans l’italien

mascherone « grand masque grotesque » dérivé de

maschera (masque) qui proviendrait lui-même de l’arabe

mascara autrement dit « bouffonnerie ».

Les dictionnaires d’académie désigne le mascaron comme un

ornement d’architecture formé d’une tête ou d’un masque de

fantaisie en ronde-bosse ou en bas-relief pouvant décorer

les clefs d’arcs, les chapiteaux, les entablements, les

fontaines, etc.

L’Antiquité grecque, puis romaine, utilise la représentation

du visage sous forme de masques grotesques voire effrayants

pour chasser les esprits malins. La mythologie raconte que

Persée offrit la tête de Gorgone à Athéna qui en orna son

bouclier alors investi d’un pouvoir protecteur. C’est ainsi

que les masques figurent sur les cuirasses et les boucliers

des guerriers, les tombeaux, la vaisselle, les temples, etc.

De la fonction protectrice le masque gagne aisément la fonction

décorative dans le théâtre grec antique. Initialement les

manifestations théâtrales sont une cérémonie liée au culte

de Dionysos avec chants, danses et sacrifices rituels. Ces

cérémonies restent immortalisées dans les frises décoratives

de l’art grec où l’on distingue guirlandes de fruits et de

feuillages, masques de Dionysos, satyres et Ménades.

De Grèce ce répertoire décoratif passe à Rome, Dionysos

devenant Bacchus et les Ménades les Bacchantes.

© Marie-Hélène Cingal

Deux exemples de mascarons

(1) mascaron de satyre grimaçant : bouche ouverte et

oreilles pointues, barbe envahissante tel le motif de

l’homme vert ; mascaron dans le goût grotesque typique de la

Renaissance italienne bien qu’il date du XVIIe siècle,

Oratorio dei Bianchi, Palerme (Sicile)

(2) mascaron de satyre grimaçant, le traitement assez plat

du visage fait penser à un masque dans le goût antique,

Mont-de-Marsan, place Gambetta

Il faut attendre les découvertes archéologiques de la

Renaissance italienne (villa Hadrien, thermes de Caracalla,

villa dorée de Néron…) pour que les formes de l’Antiquité -

colonnes, pilastres, statues, frontons, masques décoratifs

- reviennent à la mode.

Ces décors retrouvés enfouis vont prendre le nom de

Grotteschi, grottesques en Français avant de perdre un "t"

pour devenir grotesques. Même si le Moyen Age n’avait pas

totalement oublié les représentations de têtes humaines ou

fantastiques, le XVIe siècle revisite pleinement cet

ornement architectural ; les gravures d’ornemanistes qui

circulent à cette époque en témoignent. |

Le mascaron arrive en France

|

Les premiers artistes qui diffusent en

France le répertoire des grotesques constitué en partie de

masques et mascarons travaillent à Fontainebleau pour

François Ier : Le Primatice, Rosso, et avec eux le graveur

René Boyvin.

L’originalité des mascarons de Fontainebleau réside dans le

parti pris d’un relief soutenu qui augmente leur

expressivité, ici nous sommes loin des bas-reliefs de

l’Italie renaissante. Plus tard Jean Goujon décore les

façades de la cour carrée du Louvre de mascarons. Enfin

l’architecte Jacques Androuet du Cerceau par ses recueils de

gravures participe à leur diffusion.

Au XVIIIe siècle les mascarons sont si répandus qu’on les

rencontre dans toutes les villes de France : Paris,

Versailles, Nancy, Strasbourg, Nantes, Mont-de-Marsan,

Pézenas…

|

Les 3000 mascarons de Bordeaux

|

|

A Bordeaux, les premiers mascarons apparaissent

timidement vers la fin du XVIe siècle : l’architecte Henri Roche les

place aux angles des fenêtres de l’Hôtel Martin (1605) - dans

lequel Marie de Médicis sera accueillie en 1615 pour le mariage

de son fils Louis XIII avec Anne d’Autriche, et de l’Hôtel Laubardemont (1608-1612). Ces figures de faunes à barbe végétale, de

ménades, viennent rompre l’austérité des façades. .

© Marie-Hélène Cingal

mascaron au motif de faune, place Gambetta, Bordeaux, XVIIIe siècle

Puis c’est l’explosion au XVIIIe siècle au point que Michel

Suffran évoque « une ville entière de masques » dans son livre

Mascarons de Bordeaux (Editions Les Dossiers de l’Aquitaine, 2004).

La ville doit sa prospérité essentiellement à son port, un des

premiers du royaume dans le commerce du vin, de sucre colonial et

d'esclaves.

© Marie-Hélène Cingal

mascaron de la porte Dijeaux à Bordeaux, monument construit au

XVIIIe siècle à l’emplacement d’un temple gallo-romain dédié à

Jupiter ; le mascaron qui représente Jupiter est de Claude-Clair

Francin, sculpteur actif à Bordeaux

Pendant se siècle d’or de vastes programmes urbains de places et

de rues sont enclenchés afin d’ouvrir la ville hors de ses remparts

moyenâgeux.

La place de la Bourse (ancienne Place Royale), une des œuvres les

plus représentatives de l’architecture classique se pare de

sculptures mais aussi de mascarons. L’architecte Ange-Jacques

Gabriel fait venir le sculpteur Jacques Verbeckt qui est intervenu à

Versailles ; lui succéderont Van der Woort, Pierre Vernet et

Claude-Clair Francin pour la décoration des façades avec mascarons,

agrafes, chapiteaux, trophées et frontons.

© Marie-Hélène Cingal

mascaron à l’homme souriant sur les quais de la Garonne à Bordeaux,

typique du XVIIIe siècle : motif de perles (fréquent sur le mobilier

et les boiseries du XVIIIe siècle) qui isole le visage des feuilles

d’acanthe stylisées

Ce grand élan décoratif se poursuit sur les façades des hôtels le

long des quais de la Garonne et sur les fontaines de la ville

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Puis les dérives du style rococo

amène à un rejet du tout décoratif partout en France, si bien que

l’utilisation du mascaron sera limitée.

Il faut attendre les années 1860 et les grands travaux de voies

nouvelles, cours d’Alsace et Lorraine ou la rue d’Aviau pour que le

mascaron reprenne du service : le style XVIIIe siècle s’exprime à

nouveau par des agrafes et des mascarons sur les arcs des portes ou

des fenêtres et ce jusqu’aux années 1900.

Certains mascarons sont parfois des pastiches de ceux de l’actuelle

place de la Bourse (exemple : ceux de la Bourse du Travail, place

Lainé). Après les deux guerres mondiales ce goût décoratif

s'éteindra, faisant disparaître le mascaron des nouveaux édifices.

Aujourd’hui 3000 mascarons sont recensés sur des centaines de

façades bordelaises. |

Description du motif "mascaron"

|

© Marie-Hélène Cingal

mascaron à l’emplacement de la clef d’arcs de porte, Hôtel de Nice et du

Commerce, Bordeaux

© Marie-Hélène Cingal

lion rugissant sur fond de coquille ; l’asymétrie des motifs d’acanthe de

part et d’autre du lion est typique du style XVIIIe siècle ; sur les quais à

Bordeaux, XVIIIe siècle

|

Le mascaron nous laisse rarement indifférent : il nous

émerveille, nous fait sourire ou exerce un effet de répugnance

car il représente des visages ou des têtes réelles ou fantastiques.

Et y-a-t-il rien de plus efficace pour exprimer une attitude ou un

sentiment qu’un visage ? Au-delà de ce premier contact avec le

mascaron voyons comment il se décline.

Ses emplacements

- sur support vertical : chapiteaux, colonnes, pilastre,

- dans des encadrements de médaillons ou de cartouches,

- sur l’allège (partie du mur entre le plancher et l’appui de

fenêtre) ou clefs des arcs des portes ou des fenêtres,

- accompagne les frises, les frontons ou linteaux - dans

l’architecture religieuse : sarcophages, fonds baptismaux,

- sur les fontaines où il prend la fonction de cracher l’eau. Ses

aspects

- anthropomorphes : nombreuses têtes d’hommes, de femmes et

d’enfants traitées de façon réaliste mais aussi des têtes ailées, des

têtes végétales, motif de l’homme vert.

- zoomorphes : les gueules de lions et de

béliers occupent la première place et sont accompagnées de têtes de chiens, de

cerfs, de dauphins etc.

- fantastiques : têtes de carnaval, têtes de satyres, têtes

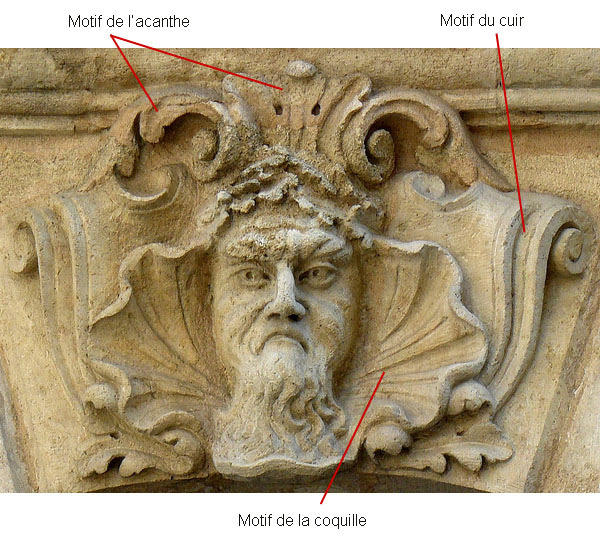

d’hybrides et autres monstres. Ses motifs d’accompagnement

Ils sont multiples et varient selon deux critères :

- l’époque et son style : on peut citer le motif de la coquille

au XVIIIe siècle,

- les accessoires nécessaires à la représentation :

par exemple Bacchus et le raisin. Pour décliner quelques motifs :

coquille et coquillage, divers végétaux (fruits, feuilles,

guirlandes…), draperie, chapeaux et turbans, boucles d’oreilles,

collier, couronne, emblème et armoiries (à Bordeaux les trois lunes

encerclent un visage), instruments (compas de la franc-maçonnerie),

attributs (attributs des dieux antiques mais aussi livres), motifs

de cuirs, motifs de ferronnerie, armement…

© Marie-Hélène Cingal

les motifs d’accompagnement du mascaron, quai Richelieu, Bordeaux,

XVIIIe siècle Sa facture

Vigoureuse, nerveuse, empâtée, en ronde-bosse plus ou moins

accentuée, réaliste ou stylisée. |

Et le mascaron de Bordeaux...

|

|

Qu’a-t-il

de particulier ? Reprenons pour cela l’angle d’étude proposée

ci-dessus.

Un

emplacement : la clef des arcs

C’est

manifestement sa place privilégiée à Bordeaux, soit en clef de

fenêtres soit en clef de portes.

La

représentation anthropomorphique domine

Les

visages d’hommes et de femmes dominent ; les représentations et les

attitudes sont d’une grande variété à Bordeaux. Pour exprimer ces

attitudes le sculpteur dispose :

- du regard : yeux clos, semi-ouverts ou ouverts, regard de côté,

droit ou vers le spectateur, regard rieur ou perçant,

- du mouvement : le visage tourné ou face au spectateur,

- de la forme de la bouche, puissant moyen expressif : ouverte, close, grave, dents

découvertes, sourire, grimace ou colère.

- de l'attitude indiquée par la chevelure ou la coiffe.

A cette palette expressive de figures féminines gracieuses ou de

portraits de notables s’ajoute l’histoire de la ville de Bordeaux,

premier port de France au XVIIIe siècle :

- goût de l’exotisme avec de nombreuses têtes de Turcs

reconnaissables à leur turban et pierreries (visage turc quai

Richelieu), des visages de marins (rue du Mirail)

© M. Godefroy

le marin et son bandeau, arrière-plan en motif d’écaille de poisson,

rue du Mirail à Bordeaux, début du XVIIIe siècle

- visages africains qui nous rappellent que le

commerce triangulaire fit la richesse de la ville (mascaron de

visage africain avec boucles d’oreilles rue d’Aviau, tête de femme

noire sur la place de la Bourse).

© M. Godefroy

tête de femme africaine, place de la Bourse ancienne place Royale à

Bordeaux, XVIIIe siècle

Une promenade dans Bordeaux nous amène à découvrir nombre de

visages plus ou moins joufflus, graves ou souriants mais aussi :

- le traditionnel corpus mythologique avec Neptune, Bacchus ou

Pomone ,

- et le répertoire fantastique des faunes et grotesques. En cela les

mascarons de Bordeaux reprennent l’héritage antique.

Les motifs d’accompagnement

Les motifs d’accompagnement sont un moyen de personnaliser ou

d’identifier le mascaron. Nous reconnaissons Bacchus par le raisin,

Pomone par les fruits, Neptune par sa longue barbe telle l’écume…

D’autres motifs permettent d’illustrer les particularités d’une

société ou d’une ville comme Bordeaux. En tout premier lieu les

petites armoiries de la ville de Bordeaux. Il s’agit de trois

croissants de lune entrelacés, emblème du port de la Lune dès le

milieu du XVIIe siècle. Sur le quai Richelieu on peut découvrir un

mascaron du XVIIIe siècle au visage féminin surmontée d’une couronne

murale (figuration sans doute des remparts de Bordeaux) et encadrée

des trois croissants de lune.

© M. Godefroy

les petites armoiries de Bordeaux en mascaron, quai Richelieu,

XVIIIe siècle

Les attributs-symboles d’appartenance à un groupe ou à une

obédience

- les symboles de la franc-maçonnerie ; on estime que

Bordeaux regroupait 2000 maçons à la fin du XVIIIe siècle. La

fondation de la Loge Ecossaise à Bordeaux en 1745 par un négociant

entre les Antilles et Bordeaux révèle l’implantation importante de

la franc-maçonnerie bordelaise. Au 22 rue Philippart on découvre le

compas maçonnique sur le torse d’une figure masculine. D’autres

exemples : 15 cours Georges Clémenceau, 9 rue de Mexico, avec compas

et équerre, etc.

- l’appartenance chrétienne est particulièrement illustrée

par l’ancien Hôtel de Nice et du Commerce sur la place du Chapelet.

Les mascarons de la façade présentent les vertus chrétiennes : la

justice avec la balance, la prudence avec le miroir et le serpent et

enfin la foi avec la croix et le calice. Le mascaron du 158 rue

Sainte Catherine figure Jésus-Christ et sa couronne d’épines.

- la présence de la communauté juive à Bordeaux s’est

accrue suite au décret d’Alhambra à la fin du XVe siècle, décret qui

visait à expulser les juifs d’Espagne. Cette communauté florissante

construira des hôtels particuliers. En particulier on découvre des

mascarons à visage d’enfant accompagné d’étoile de David au 54 rue

du Mirail ou encore à l’hôtel de Gasq de la rue du serpolet.

© Marie-Hélène Cingal

représentation de la foi avec la croix et le calice, Hôtel de Nice

et du Commerce à Bordeaux

En guise de conclusion

Le mascaron de Bordeaux doit sans doute son succès à la rigueur

géométrique des façades du XVIIIe siècle, plein âge d’or de la

ville. Trouvant sa place dans cet espace restreint des clefs d’arcs

il offre au regard une légère touche de fantaisie sans rompre la

lecture de l’ordre classique. A cela s’ajoute la montée d’une

société bordelaise riche de l'activité du port et du commerce, une société

qui voit dans l’hôtel particulier l’expression de sa puissance.

Ainsi anges joufflus, têtes grimaçantes, portraits de notables,

divinités grecques, faunes… s’inscrivent un peu comme une signature

des lieux. |

Les livres

|

|

Les mascarons de Bordeaux : Et la pierre s'est faite chair...

de Michel Suffran, Editions Les Dossiers d'Aquitaine, 2004, 158

pages

Depuis bien longtemps (à peu près un quart de millénaire !) dans

notre bonne et belle cité de Bordeaux, une foule silencieuse se

tient là, jour après jour, suspendue au-dessus de nos têtes. Sur les

façades des immeubles comme sur celles des échoppes, les mascarons

font partie du décor urbain. Il ne s'agit nullement de "masques"

mais, bel et bien, de visages, de portraits d'après nature. Tous,

sans exception, portent, inscrits dans leurs prunelles le modelé de

leur chair devenue pierre. Voici venu le temps de considérer ces

prétendus étrangers pour ce qu'ils sont, en vérité : nos fidèles

reflets. Michel Suffran l'écrivain, et François Philip le

photographe, ont uni leur talent et leur passion pour vous offrir ce

Beau Livre à la gloire de nos frères de pierre : les mascarons de

Bordeaux.

Mascarons de Bordeaux : Les veilleurs de pierres

de Richard Zéboulon, Editions Cairn, 2008

Des hôtels particuliers aux constructions modestes, plus de 3000

visages de pierre au répertoire inépuisable (fauves grimaçants,

animaux fantastiques, anges joufflus, visages grimaciers ou narquois

rivalisent avec Neptune ou Bacchus) ornent des centaines de façades.

Croisez votre regard avec ceux, plein de vie de ces visages

immobiles et entrez dans le monde des mythes, dans les

représentations imaginaires et illusoires du théâtre et de la fête.

Au-delà du simple ornement, les mascarons n'invitent-ils pas, pour

peu que l'on tende l'oreille, à écouter les histoires qu'ils vous

content, qui sont autant d'histoires de Bordeaux ? Puisse l'un

d'eux, ne pas vous laisser indifférent et vous donne l'envie de

poursuivre plus loin l'aventure... des cieux de l'Olympe aux rivages

de l'Afrique.

Mascarons: Bordeaux du XVIe au XVIIIe siècle

de Jean Damestoy, Editions Mollat, 1997, 103 pages

Bordeaux, chef d’œuvre classique

de Jacques Sargos, Editions L’Horizon Chimérique, 2009, 407 pages

Chef-d'œuvre classique classé au patrimoine mondial de l'Unesco en

2006, la ville de Bordeaux représente l'un des plus beaux ensembles

européens de grande architecture classique. La Bourse des Gabriel,

le Grand-Théâtre de Victor Louis comptent parmi les plus célèbres

réalisations du XVIIIe siècle. Mais ces monuments grandioses ne

doivent pas faire oublier les innombrables immeubles, les églises,

les hôtels particuliers qu'on ne se lasse pas d'admirer jusque dans

le moindre détail. Ce ne sont, le long des rues, que façades de

pierre blonde sculptées de masques et d'ornements, ferronneries

superbement ouvragées, portes colossales aux lourds marteaux

d'argent mat, églises dont la pénombre abrite des décors de la

Renaissance ou de chatoyants autels baroques.(…) |

Des liens

|