Jean I Berain (1637-1711), un style

|

par

Catherine AUGUSTE

ancienne élève des Beaux-Arts de Paris

désigne et décore des cabinets de curiosités |

estampe de Jean Berain

Jean I Berain devint premier décorateur à la

cour de Louis XIV en suivant les pas de Charles Le Brun.

Ornemaniste de talent et l’un des plus féconds de la fin du XVIIe

siècle, il fut un rénovateur des motifs de grotesques et

d’arabesques. Berain estompa l’omniprésence des grandes feuilles

d’acanthe dans la composition au profit d’un réseau plus léger

d’entrelacs, de festons et de singeries.

Grâce à sa maîtrise parfaite de la gravure, son œuvre fut largement

répandue et copiée, d’autant plus que l’époque était

particulièrement favorable à la diffusion du modèle versaillais. Son

empreinte fut immense puisqu’il dessina des décors d’opéras, de

fêtes et de pompes funèbres, des habits, des pièces d’orfèvrerie et

d’arquebusiers, des modèles de lambris et de plafonds, des cartons

pour la tapisserie, etc.

|

1/ Une vie dédiée à l’ornement

|

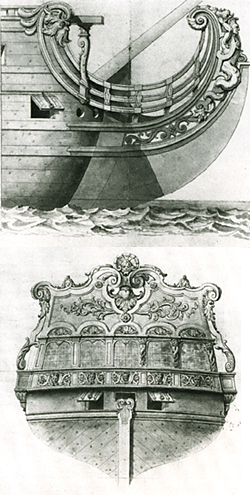

Proue et poupe de vaisseau (Jean

Berain).

On note chez Berain un goût prononcé pour

les lignes courbes, une ornementation liée au

vocabulaire des grotesques : masques,

personnages hybrides, acanthe, fleurons

d’acanthe, coquilles, etc.

|

Jean I Berain naît en 1637 en Lorraine

dans une région ravagée par la Guerre de Trente Ans, son

baptême est attesté le 4 janvier 1640 à Saint-Mihiel dans le

Barrois. Rapidement il quitte la région avec ses parents

pour rejoindre Paris. Son grand-père est arquebusier, son

père également. Ce métier consistait à fabriquer et décorer

des armes à partir de modèles de gravures.

Jean, qui avait le goût du dessin,

apprend les techniques de l’eau forte commune aux graveurs

et aux arquebusiers lorsque ces derniers « imprimaient » le

décor sur les parties métalliques des armes. Sous le nom de

Jean Berain Le Jeune, il publie son premier recueil

d’ornements, Diverses pièces très utiles pour les

Arquebuzières, qui sera édité à plusieurs reprises

jusqu’en 1667. Son deuxième recueil de modèles, cette

fois-ci destiné à la corporation des serruriers, paraît en

1662. Puis Berain, reconnu pour ses qualités de graveur, est

amené à réaliser quelques dessins pour le Cabinet des

planches gravées du roi qui immortalisait tous les grands

événements du règne de Louis XIV.

En 1675 Jean Berain est nommé

dessinateur de la Chambre et du Cabinet du roi, il accède

ainsi au rang des principaux artistes de la cour. Sa mission

est d’exécuter toutes sortes de dessins, de perspectives de

carrousels, de figures et d’habits pour les fêtes et les

comédies, de modèles de costumes à la mode. Il cumule les

fonctions de Dessinateur des jardins en 1677 puis de

décorateur de l’Opéra de Paris auprès de Lully en 1680.

La période fastueuse des fêtes et des

représentations à la cour s’achève à la fin des années 1680,

Berain s’oriente alors à la création de décor pour quelques

commanditaires renommés comme Condé, Conti et le marquis de

Seigneulay (fils de Colbert), son plus grand mécène. Ce

dernier lui délivrera la charge de dessinateur des vaisseaux

de la flotte royale, succédant à Charles Le Brun.

L’apogée de Jean Berain se situe à

cette fin du XVIIe siècle lorsque sa carrière

dépasse les frontières par les sollicitations des cours

étrangères, notamment la cour de Suède, mais surtout par la

diffusion de ses estampes ; ses contemporains, parmi eux

André-Charles Boulle, collectionnaient ses modèles bien

avant son décès ce qui permit le développement

du « style Berain ».

En 1704, fatigué et moins sûr dans son

dessin, il transmet sa charge de dessinateur à son fils Jean

qui déjà le secondait.

En 1711, Jean I Berain meurt en

laissant à ses héritiers un capital important.

|

2/ De l’héritage des grotesques au style Berain

|

Fragment de

lambris en chêne peint et doré (fin XVIIe

siècle). Les gravures de Berain devaient être interprétées

avant tout comme des suggestions pour la décoration

intérieure et les meubles. Ce lambris en offre un bon

exemple. Un décor en rinceaux et en rubans, aéré par des

guirlandes, un motif de vase et un mascaron entourent un

cartouche comportant un monogramme couronné. |

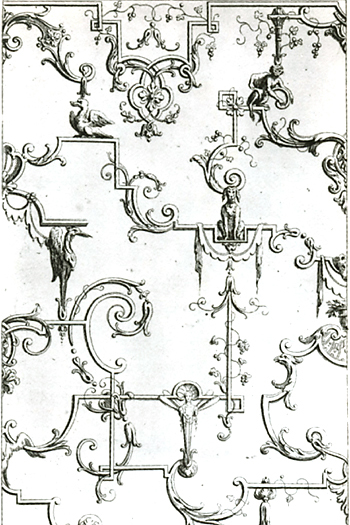

Les premiers ouvrages de Berain, l’héritage des

grotesques

Les premières planches gravées de

Berain pour les arquebusiers en 1659 témoignent du goût

décoratif de son temps : un réseau de rinceaux où

s’organisent et se cachent des êtres fantastiques, des

animaux en course, des oiseaux perchés et des masques

grimaçants. Berain emprunte également quelques petites

figures à la Callot qu’il place dans cet enchevêtrement de

rinceaux. Son dessin est déjà gracieux et ses compositions

plus aérées que ces contemporains.

Dans cette deuxième moitié du XVIIe

siècle, la France apprécie ces constructions bizarres des

grotesques, puisées dans les formes antiques et qui avaient

cette étonnante souplesse d’adaptation à l’ensemble des arts

décoratifs. Charles Le Brun (1619-1690), peintre et

décorateur de Versailles, avait dessiné les décors de

Versailles selon le principe d’un réseau symétrique et

chargé de rinceaux de feuilles d’acanthe lourde où le

végétal prédomine. Son influence sur le premier Berain est

certaine. Mais ce dernier va les réinterpréter à la fin du

XVIIe siècle et leur donner nouveau regain sous

le nom d’arabesques.

Les composantes de ce nouveau style

Jean Berain ne cherche pas l’authenticité, il

ne puise pas dans les sources antiques de l’arabesque mais il

s’appuie sur une interprétation de seconde « main » : les loges de

Raphaël et de façon générale les ornemanistes flamands et italiens

du XVIe siècle.

Il donne aux rinceaux d’acanthe une forme

beaucoup plus ample où les personnages et les animaux peuvent

s’installer. Il emprunte quelques motifs à l’Ecole de Fontainebleau

comme les cariatides, les précieux dais ou les corbeilles de fleurs.

Il ajoute à ce répertoire quelques motifs qui lui sont chers :

singes qui se tournent le dos, souris accrochées à une ficelle,

oiseaux en mouvement, faunes jouant de la musique, etc. La nature ne

se réduit plus à l’acanthe qui est désormais concurrencée par les

roseaux, oliviers et pampres des fêtes dionysiaques.

Berain avait commencé au Cabinet du roi par

dessiner des costumes de fêtes, des perspectives de carrousels, ce

travail consacré au spectacle a sans doute influencé sa

réinterprétation des grotesques en lui apportant des clins d’œil

divertissants. La fête, de façon générale, est le thème favori de

l’arabesque depuis l’Antiquité. A cette fin du XVIIe

siècle il y a un renouveau du goût de la comédie. Il n’est donc

guère étonnant que Berain s’empare de ce répertoire ornemental : ses

singeries et autres animaux aux attitudes changeantes sont propices

au rire.

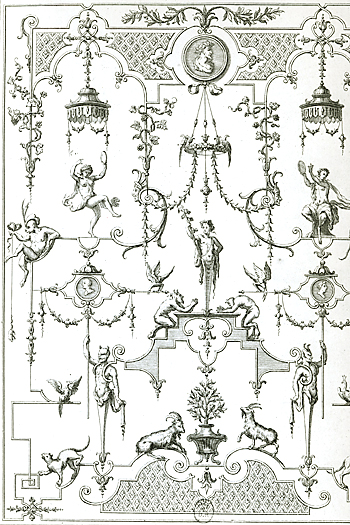

La composition

Les compositions ne s’appuient plus seulement

sur le triomphe des rinceaux car Berain introduit un jeu de bandes

rectilignes héritières des entrelacs. Cette nouvelle structure de

lignes, symétrique et assez rigoureuse, permet une mise en scène des

dais, drapés et silhouettes sautillantes et burlesques où le fond,

difficile à entrapercevoir sous Le Brun commence à gagner de

l’importance.

Ce jeu de bandes va jusqu’à border les panneaux

pour constituer un cadre autour duquel s’organisent une bordure et

des pilastres verticaux. Ses compositions pour les tapisseries des

Gobelins ont probablement développé cette tendance à la bordure dans

ses arabesques. A l’intérieur du cadre, Berain hiérarchise les

espaces : le dais central indique le sujet principal autour duquel

le décor d’arabesque encore fortement présent s’organise. Cette

construction est une préfiguration de ce que Watteau produira au

XVIIIe siècle : une scène centrale primordiale entourée

d’arabesques secondaires.

Les grandes feuilles d’acanthe, qui

dans ses premiers projets (1667) jouaient encore un rôle

important, furent plus tard supplantées en grande partie par

d’autres éléments décoratifs, notamment un jeu de bandes.

Cette

estampe mettant en scène des jeux et des singeries reste en

dépit de la petitesse des personnages, d’une grande clarté

dans sa composition. Ici Berain se rapproche de la tradition

des arabesques de la renaissance italienne par sa

composition.

Les estampes de Berain ont été éditées à des dates variables

en France mais plutôt tardivement dans la vie de l’artiste

(la grande majorité de l’œuvre est publiée vers 1690 et

surtout vers 1703-1710). Plus important peut-être encore

pour leur diffusion est le fait qu’elles aient été copiées à

Augsbourg et aux Pays-Bas. |

3/ L’influence de Berain

|

Aiguière en faïence de Moustiers en décor dit à la Berain.

Très typique de la production de Moustiers qui favorisa ce

décor dit abusivement à la Berain, l'arabesque est composée

d'un sujet principal et central, entouré d'ornements annexes

: fleurons, acanthes légères, jeu de bandes, suspension...

Très apprécié dans la céramique, le décor dit à la Berain a

été repris également dans la faïence de Nevers |

Deux origines expliquent le succès et

l’influence de Berain :

- La diffusion de ses estampes,

- La création d’un style nouveau.

La diffusion des estampes

Jean Berain est né dans une famille

d’artisans arquebusiers qui devaient savoir manier

l’eau-forte pour le décor de l’argent, du cuivre ou de

l’acier de l’arme au même titre que les graveurs d’estampes.

Les armes ont toujours constitué des espaces privilégiés

d’invention pour l’ornement grotesque qui s’adapte aux

espaces dissymétriques ou pas.

Jean Berain a donc fleuri dans le foyer privilégié pour

apprendre le dessin, l’ornement et la gravure. Rapidement

ses compétences lui permettent d’éditer son premier recueil

de modèles en 1659.

Il fut par la suite l’un des maîtres

graveurs les plus féconds de ce XVIIe siècle.

L’estampe a toujours été le grand

véhicule du modèle ornemental. Les plus grands centres de

production sont Paris, Nuremberg et Augsbourg.

Des estampes françaises furent publiées en France mais aussi

à Augsbourg qui s’était spécialisée dans la réédition de

gravures françaises avec souvent des titres et des légendes

faux. C’est ainsi que l’on a attribué l’origine de certaines

tapisseries à Berain à tord.

La multiplication des gravures par des rééditions

successives ainsi que leur diffusion élargie à l’Europe ont

contribué certainement à la célébrité de Berain.

La création d’un style

La seule explication du succès de Berain par

l’estampe et sa diffusion ne suffit pas. Il a créé un style original

qui a pu s’épanouir grâce à son milieu d’arquebusiers et au contact

de l’art officiel de Versailles lorsqu’il devint dessinateur du

Cabinet du roi. Le nom de Berain reste attaché au renouvellement du

genre grotesque par l’allégement de ses acanthes trop lourdes et

l’introduction de la fantaisie. Ses compositions d’arabesques

toujours équilibrées préfigurent l’arabesque de Claude Audran encore

plus légère et celle de Watteau rococo.

Berain est un ornemaniste, il crée des modèles

pour d’autres artisans qui leur donneront leur forme. Les

témoignages qu’il nous reste au travers de techniques les plus

variées nous laissent imaginer son influence : les tapisseries des

Gobelins, les faïences de Moustiers au décor à la Berain, les

meubles en marqueterie d’écaille et de cuivre d’André-Charles

Boulle, etc.

Il bénéficia des meilleurs artisans pour

réaliser ses projets pendant ses années au Cabinet du roi mais aussi

chez les grands seigneurs. Ces commanditaires exercèrent une forte

influence pour la diffusion et la pérennité de son œuvre. Et puis,

son fils Jean qui l’avait secondé pendant des années, perpétua

certainement son style jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

On comprend là comment un style peut être

transmis.

|

|