Le lit : histoire et formes

Un brin d’histoire du lit

|

|

On peut considérer le lit comme le meuble le

plus important de la maison puisque nous y passons le tiers de notre

vie. Nous y dormons, il est le lieu privilégié des amants et son

port d’attache, il nous aide à nous remettre de nos maladies, il est

la scène où prennent place les rêves et quelles que soient ses

fonctions, il est omniprésent de notre naissance à notre décès,

étant souvent le lieu de notre premier souffle de vie et de notre

dernier rite de passage.

Certaines personnalités célèbres ont même

considéré le lit comme lieu de travail : Winston Churchill

travaillait alité pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Matisse,

âgé, dessinait sur les murs qui entouraient son lit avec des

morceaux de fusain fixés à une canne ; Rossini y composa plusieurs

opéras et Colette y a écrit bon nombre de ses romans; le poète John

Milton conçut alité «Le paradis perdu» tandis que ses filles

transcrivaient ses vers; et finalement, Marcel Proust, le plus

célèbre des artistes atteints par la maladie, écrivit «À la

recherche du temps perdu» au lit.

La sédentarisation de l’homme a sans nul doute

poussé ce dernier à rechercher des formes plus complexes que la

simple couche posée au sol pour des raisons aussi diverses que :

s’extraire de l’humidité du sol, se protéger des animaux, se cacher

de la lumière, se reposer à l’abri… D’où cette longue chaîne

d’inventions au service du confort ou de l’apparat qui nous fera

voir les lits les plus extravagants en ornement ou en accessoires

jusqu’aux lits les plus dépouillés d’aujourd’hui où le repos absolu

est recherché dans la technicité du matelas.

Les lits de prince, des meubles d’apparat

Les premiers lits

Les lits qui nous viennent des temps les plus reculés sont les

lits des princes, ceux sur lesquels le plus grand soin a été porté

pour les fabriquer et les conserver. Au XIVe siècle avant

J.-C.,

Toutankhamon emporta cinq lits dans sa tombe pour

l’accompagner dans l’autre vie ! Les lits en bois étaient ornés de

fleurs de lotus et incrustés de matières précieuses (ivoire, or,

argent). Ils comportaient des appuie-tête, en bois ou en ivoire

sculptés, servant à soutenir les volumineuses coiffes des pharaons,

et des tabourets relevant les pieds. Ces lits étaient conçus pour

durer, au sens propre du terme, toute l’éternité.

Plus proche de nous, les bas-reliefs assyriens

du VIe siècle avant J.-C. nous indiquent qu’il y existe

deux manières d’utiliser le lit : l’une pour manger et l’autre pour

dormir. L’ornementation est toujours riche et constituée de pin

ouvert, de marguerites aux pétales partant du cœur, de rinceaux de

plantes, de flèches ou de lames. Accordant la plus grande importance

aux animaux qui symbolisaient la force, les lits des souverains

étaient aussi décorés de taureaux, de béliers, de lions et de grands

serpents, souvent incrustés de pierres précieuses et posés sur de

luxueux tapis entassés pour plus d’aisance. Les nomades de ces

civilisations dormaient sur des peaux de chèvres emplies d’eau pour

s’isoler de la terre froide.

Dans la Grèce antiques, matelas, couvertures,

molletons, tapis et peaux de bêtes étaient amoncelés sur des

lanières de cuir entrelacées. Les draps étaient rares mais les

couvre-lits étaient richement brodés, de même que les oreillers,

placés à la tête et au pied du lit.

Les pieds étaient plus hauts que ceux des lits égyptiens. Cette

caractéristique permettait ainsi aux Grecs de prendre part à de

gigantesques festins dans leur lit, le service étant facilité par

cette nouvelle hauteur.

Dans la civilisation romaine, le lit était la

marque d’une grande richesse. Le rôle des tissus était considérable;

les lits, les sièges n’étaient rembourrés que de coussins volants, à

la mode orientale et il y a une volonté de confort qui se traduit

par une courbe dans le dossier. Le lit de repos était encore très

haut et l’on s’y accoudait pour les repas. Inspiré du lit grec, il

comportait comme éléments nouveaux des pieds tournés, une tête et un

pied de lit. La mode était à l’ostentation.

Les lits du Moyen-Âge et de la Renaissance

Il y a toujours deux types de lit : ceux des riches et des

nobles et ceux des populations plus ordinaires. Pour les premiers,

l’usage du lit, raffiné et extravagant, qui existait dans les

civilisations anciennes, va continuer sous d’autres formes. Pour les

seconds, les lits les plus courants étaient un sac de toile, de la

paille et un endroit où dormir. On cherche le confort de la chaleur

pour passer la nuit. Au Moyen Âge, période de grande vulnérabilité

et d’insécurité, les rois et les seigneurs étaient nomades. Le

mobilier était soit fixe et lourd comme le lit soit facile à

déplacer comme le coffre. Les lits médiévaux à baldaquin avec ses

drapés sont une constante des enluminures. Ils étaient conçus de

manière à ce que l’on puisse dormir en position assise, avec des

coussins pour surélever la tête. Les tentures entourant le lit vont

prendre de plus en plus d’importance et devenir des lieux de

déploiement de richesse mais aussi permettre une plus grande

intimité au couple.

Avec la Renaissance, les chevets de lit vont

devenir des supports de décors sculptés. Du fait de sa valeur, le

lit fait désormais partie du mobilier familial et on le mentionne

souvent dans les testaments. Les femmes utilisèrent rapidement le

lit comme un moyen de signifier leur situation et leur importance

sociale.

Le lit fait partie de l’apparat des cérémonies : on dort dans un lit

plus simple et on reçoit dans celui d’apparat. Les étoffes des dais

et baldaquins drapées et brodées, établies au plafond depuis les

coins des pièces, permettaient d’assurer chaleur et intimité. La

condition sociale du résidant était désignée par la longueur du dais

: les dais de la dimension du lit étaient réservés aux nobles alors

que les dais de dimension moindre étaient destinés à la petite

aristocratie. À l’autre extrémité de l’échelle sociale, les lits

étaient tout à fait différents - le sommeil était une activité

communautaire. Les lits accueillaient plusieurs personnes, ce qui

explique qu’à cette époque ils étaient souvent très grands.

Les lits de parade des rois Louis de France

Le lit prend donc une importance croissante à partir de la

Renaissance et ce jusqu’à la Révolution. La civilisation européenne

était à son apogée, la France, carrefour de la culture occidentale,

pouvait s’enorgueillir de

nombreux lits parmi les plus somptueux. On

va jusqu’à placer aux quatre coins du ciel de lit bouquets de plumes

et vases en passementerie. Tous les rois s’offrirent des lits

extravagants. Louis XIV en possédait plus de quatre cent lits, pour

la plupart ornés de chevets et de garnitures très ouvragés. Il

aimait rester au lit et tenait souvent audience dans sa chambre, où

il délivrait ses ordonnances dans une position de repos.

Du lit de parade au lit confortable

Le règne du lit prit fin après la Révolution.

Il devient alors un élément de mobilier plus intime et fonctionnel.

Pour une classe bourgeoise ou de petite noblesse en plein essor, les

artisans vont proposer de nouvelles variantes de lit car la façon de

se reposer s’apprécie différemment selon les moments de la journée,

de la vie et des lieux : ainsi la pratique des lits jumeaux à la se

multiplie à la fin du XVIIIe siècle pour permettre aux

couples de dormir au frais pendant les mois d’été. De même,

apparaissent les lits en fonte et les matelas de coton, deux

éléments qui contribuent à rendre le lit moins attirant pour les

insectes nuisibles (punaises). La mise en place de modes de

production annonce les productions en série.

Au début du XIXe siècle, c’est

l’époque où l’on voit la première utilisation du ressort et

l’apparition des premiers meubles populaires en fer forgé.

L’heure est désormais à l’industrialisation. On

assiste à la création d’un nombre impressionnant d’ateliers où la

machine-outil (chaudière à vapeur) permet toutes les audaces :

découper le bois, le fendre, le tourner, le blanchir, le polir, le

mortaiser, le percer ; fabriquer des tenons, des queues d’aronde

mécaniques, des tourillons; en un mot, confectionner toutes les

composantes d’un meuble. De nouvelles formes voient le jour : des

lits muraux encastrés, des berçantes mobiles sur plate-forme, des

fauteuils à crémaillère au dossier adaptable, des divans-lits, etc.

Les techniques de rembourrage sont grandement améliorées et

augmentent le confort.

Le lit d’aujourd’hui : le sommeil réparateur

L’invention du ressort métallique pendant la

Révolution industrielle puis celle de la mousse dans les années 40

permirent le développement du matelas à ressorts et du matelas en

mousse de latex et de polyuréthane. Ce confort minimum devint alors

accessible à tous. Et c’est bien ce premier critère qui entre dans

le choix d’un lit aujourd’hui : nous voulons tous un sommeil

réparateur par un dos bien traité.

Le lit d’aujourd’hui est le plus souvent composé d’un matelas à

ressorts et d’un sommier à lattes ou tapissier qui sert à le

soutenir. Ces deux éléments peuvent être posés à même le sol, sur un

cadre métallique, ou encastrés dans un bois de lit. Il y a de

nombreuses formes et dimensions de lits et la normalisation des

tailles de matelas est une notion relativement récente. Le matelas

idéal doit soutenir le dos de façon à ce que la colonne vertébrale

conserve la même position qu’en station debout.

La fabrication des matelas est aujourd’hui très

sophistiquée. Souples, durs, en mousse, en latex, en laine, à

ressorts cylindriques, à ressorts ensachés et à eau (cylindre en

vinyle extrafort remplis d’eau), il y en a pour tous les goûts et

toutes les morphologies. Ils sont classés selon leur largeur, qui va

de 80 à 180 cm. Leur longueur est en principe de 190 à 200 cm; ils

doivent permettre une liberté de mouvement de chaque côté.

Et pour ceux et celles qui ne désirent pas un

matelas traditionnel, les possibilités sont multiples : le futon

composé de couches de coton, le matelas d’eau qui reprend le

principe des nomades perses qui il y a trois milles ans dormaient

sur des peaux de chèvres remplies d’eau, ou le matelas du troisième

millénaire, un matelas de mousse viscoélastique qui réagit à la

température et au poids. Conçue et développée pour le programme

spatial de la NASA en 1970, cette mousse devait mouler la forme du

corps des astronautes tout en allégeant la pression associée au

décollage et au vol. En 1991, la compagnie suédoise Fagerdala World

Foam présente une version améliorée de cette mousse, connue sous le

nom de TEMPUR, destinée à l’usage domestique et médical.

Le confort absolu n’est-il pas devenu le luxe de nos jours au

détriment du décor et de la parade ?

|

Quelques lits particuliers

|

Pour avoir d'autres informations sur le lit et

le mobilier en général :

Le mobilier domestique, tome 1 : vocabulaire typologique

de

Nicole de Reynies |

Vous retrouverez ci-après une liste non

exhaustive des différentes formes de lits et leur représentation.

|

|

Meuble d'apparat

Meuble exécuté dans des bois

précieux avec un soin particulier et figurant dans les

pièces de réception dans le but de donner une impression

de faste et de somptuosité. À l’époque de Louis XIV, les

principaux meubles d’apparat étaient le lit et le

fauteuil.

|

|

baigneuse dite méridienne gondole, 1830

|

Baigneuse

Aussi nommée méridienne en gondole,

la baigneuse désigne un lit ou un divan de repos, de

forme ovale, rappelant celle d’une baignoire, d’où son

nom. Introduite en France sous l’Empire, son dossier se

prolonge de façon à former deux accoudoirs placés à des

hauteurs différentes. |

|

|

Banc-lit

Aussi nommé banc de quêteux, ce

meuble, dont le siège et la façade se rabattaient par

terre, formaient une boîte dans laquelle était étendue

une paillasse qui servait à l’occasion de lit au quêteux

de passage ou aux enfants de la maison.

|

|

|

Berceau

Lit pour jeunes enfants que l’on

peut déplacer pour garder et surveiller l’enfant durant

son sommeil. On dit aussi berceau à barattin,

bercelonnette ou berceaunette. |

|

|

Cabane

Expression canadienne-française, du

début de la colonie, qui désigne un lit entièrement

clos, formant une sorte d’armoire dans laquelle on

installait une couche. Particulièrement utilisée par les

premiers colons venus de France pour se prémunir contre

les rigueurs de l’hiver nordique.

|

|

|

Lit carriole

Terme québécois désignant un lit

qui, par la forme du chevet et du piétement suivant des

influences Empire, rappelle le traîneau d’hiver canadien

(carriole) monté sur patins. C’est le lit-bateau

français.

|

|

chaise longue forme crapaud, 1879

|

Chaise longue

Siège caractérisé par un dossier

incliné et une assise allongée permettant d’étendre les

jambes de manière confortable. Ce type de fauteuil

constitue, avec la bergère, la pièce de mobilier la plus

typique du XVIIIe siècle et des premières années de

l’Empire. Les chaises longues qui sont rembourrées et

souvent constituées de trois éléments (dossier, assise

et repose-pied parfois terminé par un dossier) se

nomment duchesses et étaient utilisées comme lits de

repos ou lits de jour.

|

|

duchesse brisée en deux, le repose-pied est amovible,

1772

|

Duchesse

Nom ancien désignant la chaise

longue. La duchesse, élégante chaise longue capitonnée,

utilisée surtout par les femmes comme lit de repos, est

introduite en France sous le règne de Louis XV. |

|

|

Hamac

Généralement en filet ou en toile,

il se suspend à deux points fixes et sert pour le repos,

la sieste ou pour se bercer agréablement. |

|

|

Lit à baldaquin

Lit du XVIIe siècle, surmonté d’un

baldaquin d’où tombent des tentures. Le baldaquin était

un élément de couverture généralement formé d’un châssis

en bois reposant sur des colonnes et revêtu d’une pièce

de tissu retombant en drapé.

|

|

lit à quatre colonnes, 1771

|

Lit à colonnes

Lit à dais comportant quatre

montants verticaux. |

|

lit à la duchesse, 1771

|

Lit à la duchesse

Pièce de mobilier d’apparat

utilisée en France au XVIIIe siècle. Ce type de lit

était richement garni de tissus précieux et présentait

un baldaquin soutenu par un dais appuyé contre le chevet

du lit ou contre le mur, surplombant la couche entière. |

|

lit à la polonaise avec dais en dôme, 1788

|

Lit à la Polonaise

Avec deux têtes d’égale hauteur

réunies sur un côté et appuyé contre le mur, ce lit est

habituellement réservé aux alcôves. Son baldaquin est

supporté par parties métalliques incurvées. Le dais est

de dimensions inférieures à la surface du lit. Il fut

très à la mode sous le règne de Louis XVI. |

|

lit à trois dossiers à la turque, 1771

|

Lit à la Turque

Lit de repos, à l’aspect d’un divan

massif, à accoudoirs arrondis, caractéristique du

mobilier français de la fin du XVIIe siècle. Surmonté

d’un petit baldaquin en forme de coupole, ce lit était

appuyé au mur, duquel retombaient deux panneaux de tissu

précieux, drapés sur les accotoirs. À la mode sous le

Second Empire. |

|

|

Lit bateau ou en bateau

Il s’agit des formes les plus

répandues durant le XIXe. Il comporte deux montants de

même hauteur, incurvés vers l’extérieur et reliés par

une traverse profilée qui en prolonge la courbure.

Généralement placé contre un mur, ses accotoirs à

rouleaux et le longeron visible présentaient un

mouvement curviligne rappelant la forme d’une

embarcation. |

|

|

Lit clos

Lit fermé par des battants que l’on

trouve encore en Bretagne. Ce type de lit était nommé

«cabane» dans le Canada français.

|

|

lit d’ange à demi-ciel plat, XVe siècle

|

Lit d'ange ou lit à l'ange

Au Moyen-Age et à la Renaissance on

l’appelait lit à demi-ciel. Il s’agit d’un lit de bout

surmonté d’un dais de même largeur que le lit mais de

longueur inférieure. À la mode sous les règnes de Louis

XV et de Louis XVI. |

|

lit de bout avec un chevet, XVe siècle

|

Lit de bout

Également nommé lit du milieu, il

s’agit d’un lit placé perpendiculairement au mur. |

|

|

Lit de parade

Utilisé après le lit de travail,

suite à l’accouchement, mère et enfant étaient

transportés dans ce type de lit pour recevoir famille,

amis et visiteurs. Il était habituel de baptiser les

nouveau-nés sur des lits de parade décorés ou dans un

lit d’apparat. C’est donc un lit honorifique dans lequel

une personnalité peut être installée pour recevoir ou

être placé à son décès. Souvent il est monté sur une

estrade.

|

|

lit à la romaine, le dais est séparé du bâti, vers 1807

|

Lit impérial

Synonyme de «lit à la Grecque» ou

«lit à la romaine», celui-ci fut très en vogue en France

sous l’Empire et la Restauration. Appuyé au mur du côté

de sa longueur, il est complété par un baldaquin et des

draperies sur son mur d’appui. |

|

pliant métallique en trois parties articulées

|

Lit pliant

Sorte de lit aux parties articulées

pour être plié. |

|

|

Lit de repos

Sorte de banquette ou de fauteuil

capitonné servant à se reposer le jour, qui présente une

forme allongée, supportée par un petit piétement et un

dossier incliné. Apparu au XVIIe siècle, il fut en vogue

au siècle suivant dans les versions duchesse,

duchesse-brisée et méridienne. Les lits de repos ainsi

que les chaises longues, les fauteuils, les divans et

les sofas constituent des lieux à part réservés à la

lecture ou à la rêverie. |

|

lit de travers à trois dossiers, XVIIIe siècle

|

Lit de travers

Lit rangé parallèlement au mur

c’est-à-dire adossé par un long-pan. |

|

méridienne confortable, 1833

|

Méridienne

Lit de repos destiné à la sieste,

caractéristique du mobilier français, de plan

rectangulaire à deux chevets d’inégale hauteur, réunis

par un dossier incliné. Synonyme de «lit à la Grecque»

en raison de ses lignes classiques. Il fut en vogue dans

la seconde moitié du XVIIIe siècle |

|

lit simple en tombeau, 1771

|

Lit en tombeau

Lit du XVIIe siècle dont la

courtine tombe obliquement du baldaquin se dirigeant

vers le pied. |

|

turquoise, lit de repos à deux chevets enroulés, mi

XVIIIe siècle

|

Turquoise

Variété de la sultane, la turquoise

est un lit de repos ne comportant que deux dossiers

enroulés en crosse. Nommée aussi sultane, elle est du

goût manifeste des turqueries du XVIIIe siècle. |

|

Termes se rapportant au lit

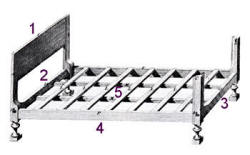

1

Le chevet : terme utilisé pour qualifier la tête de lit, panneau du

châlit plus élevé que le panneau du pied et les battants, faisant

parfois partie du support du baldaquin.

Le dossier : partie droite, inclinée, incurvée, réglable, pleine ou

ajourée, nue ou habillée, d'un siège, d’un fauteuil, d’un divan ou

de tout autre meuble, sur laquelle s'appuie le dos. Ce terme désigne

aussi la planche rembourrée ou en bois qui est placée au chevet du

lit. La forme du dossier et sa décoration marquent l’appartenance

d’un siège à un style.

2

Le court pan : traverse du chevet, ou du dossier de lit, reliant les

pieds.

3

Pied de lit : extrémité du châlit d’un lit.

4

Longeron : pièce longitudinale du bâti d'un meuble, par exemple,

dans un lit. C’est l’élément horizontal qui raccorde les chevets.

5

Le châlit : cadre du lit (longs pans et traverses) en bois ou en

métal, fermé par le chevet et le pied de lit, relié par les

battants.

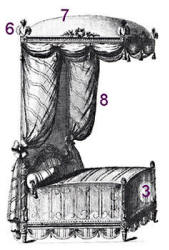

6

Aigrette : panaches des pavillons de lits qui forment les dais et

les baldaquins à l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe

siècle.

7

Baldaquin : élément de couverture ou de protection d'un trône, d'un

siège ou d'un lit. D'origine orientale, il est généralement formé

d'un châssis en bois reposant sur des colonnes et est revêtu d'une

pièce de tissu retombant en drapé.

Dais : étoffes drapées tendues au-dessus d'un lit ou d'un siège,

souvent ornées de panaches disposés aux quatre coins. C’est aussi

une sorte de petit toit de bois sculpté tendu au-dessus d'un siège

ou d'un lit.

Ciel de lit : cadre de tissu tendu au-dessus d'un lit, synonyme de

baldaquin.

8

Courtine : tenture servant à séparer une pièce ou une partie de

pièce de l’espace environnant, parfois même à isoler certains

meubles comme les lits à baldaquin.

|